灣區時訊 張先生今年53歲了,三年前,在醫院檢查發現了胸下段食管平滑肌瘤,腫瘤呈環形包繞食管,且逐漸增大,來中腫就診時,腫瘤直徑超過8cm,嚴重壓迫食管,導致吞咽困難。

應該如何治療像張先生這樣的患者?只能選擇開放式手術嗎?中山大學腫瘤防治中心胸科的楊浩賢教授給出了更優的治療方案……

2023年9月15-16日,美國臨床機器人外科協會(CRSA)第14屆國際學術大會在芝加哥召開,就智能微創外科的先進技術、遠程醫療、最新理念、醫工結合等領域進行了深入探討。楊浩賢教授在大會上作了題為“全孔機器人食管平滑肌瘤精準微創切除術”的學術報告。這是本年度CRSA大會報告中唯一來自中國的胸外科研究,得到了國際同行的極大興趣。

楊浩賢教授在CRSA國際會議上作報告

小can說cancer

食管平滑肌瘤是起源于食管肌層的良性腫瘤,雖然實際發病率不低,但由于小的腫瘤通常沒有臨床癥狀,因而難以被及時發現,臨床報道的發病率僅僅為食管癌發病率的2%。但是,在所有食管良性腫瘤中,平滑肌瘤卻最為常見,約占三分之二。

食管平滑肌瘤好發于食管的下段,可發生在患者的任何年齡階段,但20歲到70歲的患者占90%,男女比例約為2:1。由于生長緩慢,在腫瘤體積小的時候沒有特殊癥狀,難以引起重視;當腫瘤增大到一定體積時,則壓迫食管,導致管腔狹窄,從而引起吞咽困難等癥狀。

手術治療是食管平滑肌瘤的首選治療方案。對于部分小的平滑肌瘤,可通過普通胸腔鏡進行微創切除。然而,大部分有癥狀的患者因為腫瘤巨大,手術難度大,受制于手術器械的局限性,難以在普通胸腔鏡下實現微創切除,部分患者通常需要開胸大切口手術。有些更為復雜的病例,甚至需要切除部分食管,用胃代替缺損食管進行食管胃吻合術,不僅手術創傷大,手術風險高,而且嚴重影響患者的生活質量。

當手術機器人遇上復雜食管平滑肌瘤

機器人手術由于具有清晰的三維手術視野,靈活的操作器械,為實現復雜食管平滑肌瘤的精準微創切除提供了可能,但關于該手術方法在國際上只有零星的個案報道。

中腫胸科是全國機器人微創胸外科培訓中心,是廣東乃至華南地區最早開展機器人精準微創胸外科手術的單位,在肺癌、食管癌、縱隔腫瘤的機器人精準微創外科治療方面積累了豐富經驗。楊浩賢教授還主編了國內第一部系統闡述機器人胸部腫瘤微創外科的專著——《機器人胸部腫瘤微創外科手術》,并且連續三年在國際學術會議上介紹中腫機器人精準胸外科手術經驗。

在前期積累的基礎上,楊浩賢教授團隊采用創新的手術方法,僅僅在患者身體上打幾個小孔,用簡化的單腔管氣管插管麻醉方式,成功地為一系列復雜食管平滑肌瘤患者實施了精準微創手術治療,不僅成功切除了食管巨大腫瘤,而且完整保護了食管粘膜不受損傷,術后患者即可恢復正常飲食,甚至不需要留置胃管,大大加速了患者康復,改善了患者生活質量。

中腫人還提出了它的新分型!

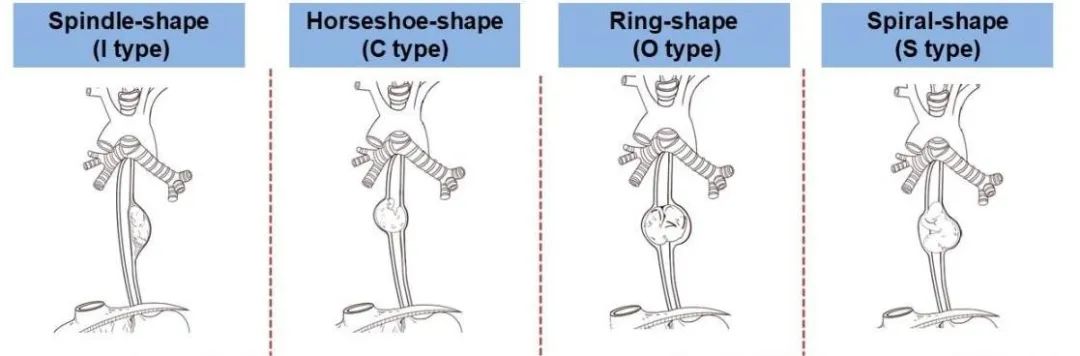

在本次CRSA會議上,楊浩賢教授不僅向國際同行分享了全孔機器人食管平滑肌瘤精準微創切除的手術技術要點,更重要的是,根據腫瘤的形態和解剖特點,創新性地提出了食管平滑瘤的形態分型,即:I型(梭形和啞鈴型)、馬蹄形(C型)、O型(指環型)和S型(螺旋型),并將其命名為ICOS分型。

梭形(I型):規則的單發腫瘤呈梭形,部分成啞鈴型,腫瘤長徑大體平行于食管長軸;

馬蹄形(C型):腫瘤貼近食管粘膜生長,環繞食管,但未超過食管全周的三分之二;

環狀(O型):腫瘤較大,環繞食管生長,包繞食管全周超過三分之二;

螺旋形(S型):腫瘤較大,形狀不規則,圍繞食管粘膜螺旋狀生長,多呈分葉狀。

食管平滑肌瘤的分型:ICOS分型

ICOS分型是國際上首次對食管平滑肌瘤進行系統的形態學分類,對食管平滑肌瘤的隨訪、手術方案的規劃具有重要指導意義,為食管平滑肌瘤的診療貢獻了中腫智慧。

在楊浩賢教授為張先生制定了胸下段食管平滑肌瘤機器人手術方案,成功地切除了直徑達8cm的腫瘤,而且食管粘膜保留完整。目前,張先生已經順利康復出院了

通訊員/趙現廷 陳鋆

編輯/孫琳

評論 0