海郡雄蠻落,津亭壯越臺。

城隅百雉映,水曲萬家開。

這是唐代名相張九齡筆下的廣州老城,江河遼闊,萬戶生機。

老城區,往往凝聚了一座城的靈魂與精華,沉淀了一座城的歷史與文脈,標記著一座城市走向未來的品格氣質與空間起點。

兼具歷史厚重與現代活力的北京老城區,四合院、老胡同、歷史街區、民生設施等讓人流連忘返;水鄉秀氣與精致時尚共生的蘇州老城區,園林水岸、商業街巷、人文展館、創意產業園區等獨具城市韻味。

千年廣州,在云山珠水間,濃縮了一座厚重而深沉的嶺南老城區。春來早的綠意盎然,剛出爐的早茶熱氣,水袖翻飛的粵劇風華,是千年城脈、商脈、文脈傳承的印記,是保存在老城街巷之中的氣質。

民族的就是世界的,越本土,越國際。千年老城,歷久彌新,注定成為面向世界、面向未來的城市核心競爭力所在。

廣州在前兩版戰略規劃引領城市跨越式發展基礎上,面向2049的城市發展戰略提出了“老城提質”方針,推動超大城市老城功能疏解,激發空間更新和功能煥新。

何以老城,營城溯源

廣州古城,始自涓微,自古時0.05平方公里的任囂城起始,在2200多年包容開發、務實創新的發展中,廣州如年輪般生長,每一寸肌理都鐫刻著城跡更迭的印記。

古代時期:秦漢時期,以番禺城為中心開始建設,到唐宋時期形成三城并立的空間格局。宋元時期在原古城格局基礎上修筑了東、西外郭,向西至今人民路一帶,向東至今芳草街一帶,形成了由東往西的三城并立格局,面積約2.2平方公里;明清時期,將子城、東城、西城合一,并向南北拓展,北側城墻擴至越秀山鎮海樓,南側拓建新城(至今萬福路一帶),西至今人民路,東至東濠涌,面積約為5平方公里,“六脈皆通海,青山半入城”的城市格局至此形成。

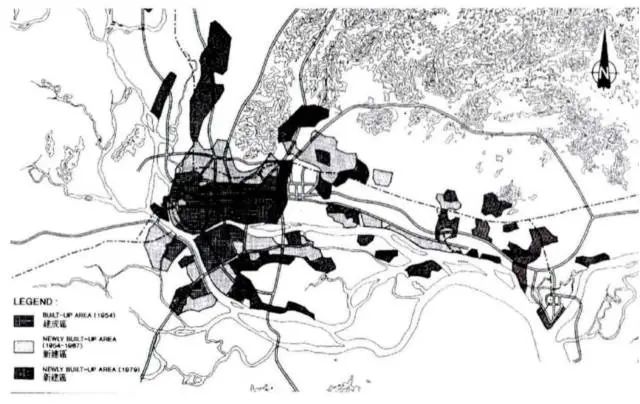

廣州歷史上的城區擴展:早期就地擴張,隨后先西后東。

近代時期:此時城市建成區東至東圃、車陂,南至河南,北至白云山,西至西場,面積約為15平方公里。隨著廣州近代工商業的發展,城市空間開始突破原城垣的阻隔,向西、向東、向南大規模擴展。西邊因一口通商的延續,西關地區逐漸拓展;東邊陸續開發東山、新河浦一帶;南邊因清末行商園林聚集和瀕臨珠江河畔的地理優勢,河南片區逐漸發展起來。至新中國成立前基本形成古城、西關、南關、東山、河南五個城區版塊,廣州近代城市形態格局基本形成。

廣州近代城市形態格局示意。

新中國成立至改革開放前:此時城市建成區北至白云山、南至昌崗,東至環市東,西至珠江沿線,面積約50平方公里。新中國成立后,以行政劃撥的方式新增了大量的工業用地、公有房住宅和單位用地,老城區進一步向東西兩側延伸,向西至芳村、西村一帶持續拓展新區與工業區;向東至環市東興建了大量單位住宅區和單位大院;向南拓展工業,在工業大道集聚了大量的工廠,現新港西路周邊形成了廣美、中大、各類大院大所等科研片區。

解放后至改革開放前廣州建成區拓展。

改革開放初期至1990年:此時城市建成區北至白云山、南至新滘路一帶,東至廣州大道,西至芳村一帶,總面積約70平方公里。隨著社會主義市場經濟的發展,吸引港資投資,興建了一大批新式商住小區,帶動了城市邊緣一批商圈和新城的發展,逐漸向東拓展至廣州大道一帶。隨著城市整體發展重心的東移,城市的商務功能也向東轉移,環市東與東風路一帶大量高層商務辦公樓拔地而起,發展成為成熟的商務區;廣州大道西側興建了五羊新城新式商住小區,二沙島開始大規模吹沙填土,啟動開發建設;向南拓展至新滘路一帶,江南大道一帶興建了江南新村、南園新村、曉園新村等一批新式商住小區,江南西商業街、南豐商場、婚紗街逐漸形成,帶動了江南西商業中心的發展。

1984年,廣州開始突破歷史的城市單中心發展格局。廣州第一個經國務院批復的城市總體規劃中,確定“舊城-天河-黃埔”三個組團,沿江往東發展。天河體育中心地區開始建設,城市東進邁開步伐,至1990年已基本形成了70平方公里的集中建成區。

1990年的廣州建成區范圍。

國際上一般認為建成30年以上的城市地區為舊城區。因此,結合行政邊界、城市道路,參考1990年廣州建成區范圍,一般認為西至芳村大道、花地大道延線,北至黃石路延線,東至廣州大道延線與天河體育中心周邊,南至工業大道與新港西路延線,為廣州老城區范圍。

老城基因,三脈傳承

老城優雅,活力依然。廣州城脈、文脈、商脈之中,文化、藝術、商業氣息交相點綴,傳統城市功能依托其不斷發育完善,新的城市文化空間正在一些老舊街區形成,空間形態的更新、文化氣息的煥新、商業活動的創新,持續激活著傳統文化與現代文明交相輝映的廣州老城區。

(一)千年城脈綿延不絕

北靠南嶺,南瀕大海,三江匯集,腹地廣闊,這樣的形勢使古代廣州具備極其優越的交通地理條件。2200多年來,廣州在白云山與珠江水之間形成了三條南北向城市中軸線,自西向東分別為古代中軸線、近代中軸線(此二者可合稱傳統中軸線)和新中軸線,北起越秀山,南至珠江,形成“青山半入城、六脈皆通海”的山水形勝和營城環境。

廣州歷代城址不斷變遷,唐朝為“州城三重”“西設蕃坊”,形成州城為生活區和行政區,蕃坊為商業區的總體格局,面積約1平方公里。宋朝“三城并立”,形成子城行政區、東城商業區、西城蕃漢雜居地、珠江沿岸商業區的總體格局,面積約為2.2平方公里。

明清“三城合一”、興建外城,商業中心向城外西關轉移,面積約5平方公里。

民國時期,“拆城墻、修新路”,開始修筑近代城市中軸線,將城市生活區逐步拓展至河南與東山,西關地區主要以商業功能為主,形成了今天“一城三關,三軸明晰”(古城、西關、東山和南關,古中軸、近代中軸和中山路)的空間結構,面積約15平方公里。

廣州老城區山水格局。

(二)千年文脈底蘊深厚

老城區是中國現代化發展的先鋒地。

樓高槳聲息,城市越百年。廣州是中國較早啟動現代化城市建設的城市,現代城市規劃的理論和實踐發展脈絡完整。清末開始的沙面租界、西關住宅區、長堤大馬路等現代化建設體現了西方城市規劃理念早期在中國的應用。1914年大沙頭的開發計劃是國人吸收組團開發、城市公園等先進理念自主進行的規劃探索,形成了較為完善的整體規劃思路。

沙面的古今對比圖。

沙面的古今對比圖。

百年來,廣州陸續建成燕塘機場、大沙頭機場、石牌機場、天河機場等十多個機場,主要分布在天河燕塘的開闊地區和珠江前后航道,依托機場空間開創諸多“第一”:內地第一次飛行表演、中國第一架國產飛機試飛、中國第一條國際航線開通等,推動中國航空業實現從0到1的突破。

廣州早期機場分布。

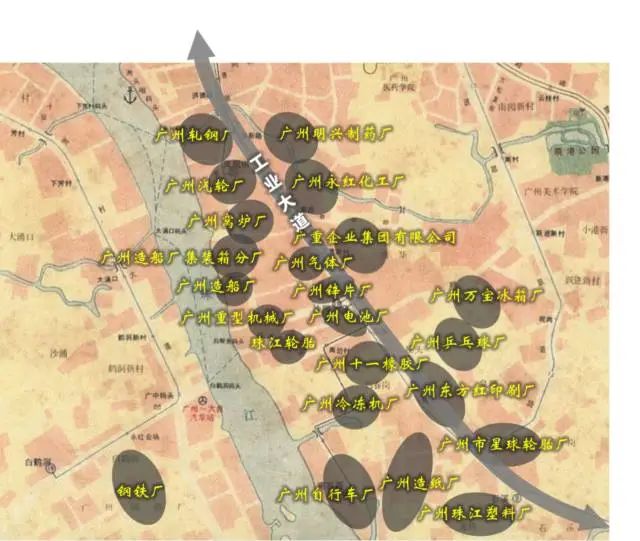

老城區是中國近代民族工業的源頭地。廣州近代工業布局沿珠江前后航道向東、往南發展,是近代中國重要的工業中心。中國第一家機器制錢局廣東造幣廠于1887年的越秀黃華路誕生。中國第一臺國產柴油機于1915年的協同和機器廠制成,此時的廣州因其水泥、紡織、造紙、飲料等新興工業門類不斷創辦和發展,成為近代中國重要的工業中心。新中國成立后廣州沿工業大道兩側形成了以輕工業為主體,重工業為基礎的現代化工業發展體系,制糖、紡織、造船等行業集聚發展在國內具有非常強的代表性和引領性。

工業大道沿線布局圖。

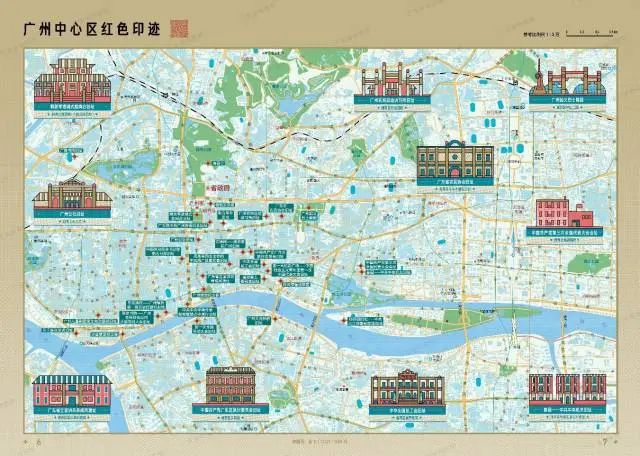

老城區是近代解放運動發源地。1927年,中國共產黨在廣州領導反抗國民黨反動派的武裝起義即廣州起義,是中國革命轉折時期的新起點。廣州起義后共產黨領導建立廣州蘇維埃政府,是中國第一個由中國共產黨領導的城市蘇維埃政權機構,在中國共產黨革命斗爭史上具有重要意義。除此以外,廣州擁有數量豐富、類型多樣的紅色文化遺產,主要分布在中山路沿線、北京路周邊地區以及新河浦地區。

老城區革命史跡點(來源:廣東省地圖院)。

老城區是廣府飲食文化的集聚地。據有關記載,1921年廣州市政廳公布全市茶樓數量為380家,到了1928年,全市茶樓有416家。現時全市公布的歷史建筑中就有六棟茶樓酒家,分別是添男茶樓、太如茶樓、富國茶樓、榮華樓、大同酒家以及榮珍酒樓,均位于老城區。如今,廣州百年老字號茶樓依然門庭若市,包括有廣州酒家、北園酒家、陶陶居、泮溪酒家、南園酒家、蓮香樓等。傳承創新的“老城味道”,從西關到東山,從阿婆牛雜到冬瓜盅,從涼茶到咖啡,各式美食一城攬盡。

(三)千年商脈繁榮興盛

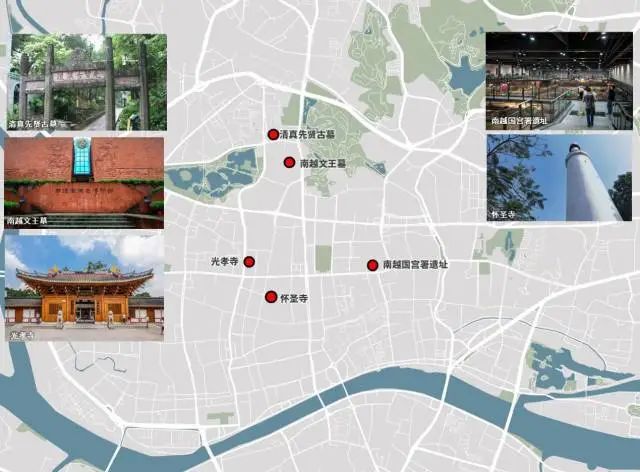

老城區積淀了廣州開放包容的底蘊。在老城區的中山路沿線,分布著大量海絲遺跡,包括南越國宮署遺址、南越文王墓、光孝寺、懷圣寺光塔、清真先賢古墓等。以南越國宮署遺址和南越王墓為重要標志,見證了2000多年前中國已與海外有交往;光孝寺見證了印度禪宗二十八祖菩提達摩從海上泛舟抵達廣州交流;懷圣寺光塔、清真先賢古墓見證了伊斯蘭教沿海上絲綢之路向中國傳播的歷史。

廣州老城區5處海絲史跡分布。

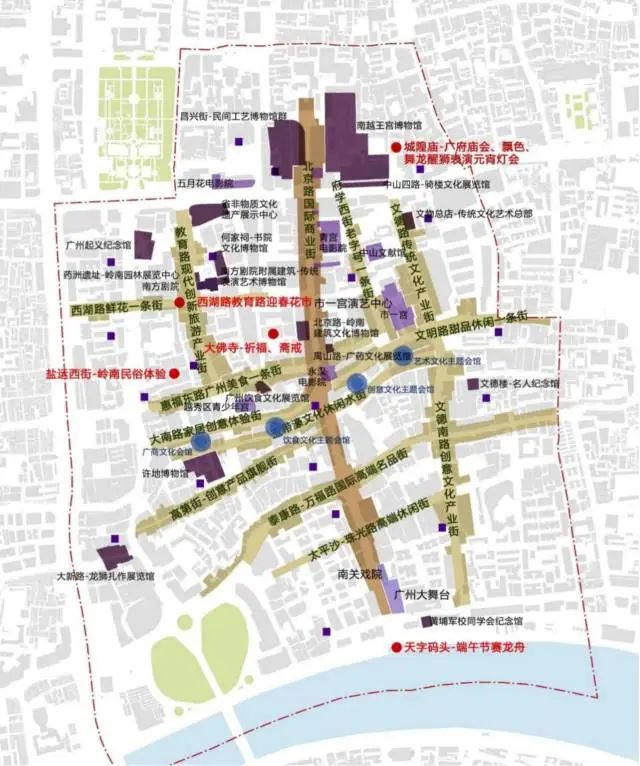

傳統商業街見證了廣州的消費活力。老城區在北京路周邊分布了多條特色產業街,文明路糖水街、惠福路美食街、一德路海味街、文德路書畫街、清平路藥材街、高第街鞋帽街、萬福路帽子街、上下九商業街、北京路商業街、江南西婚紗街,傳承千年商都基因,不斷活化創新,越發“出圈”。如今,北京路日均人流量約40萬人次,節假日更達到60萬人次以上,高峰值達百萬人。

北京路周邊地區特色商業街分布示意圖。

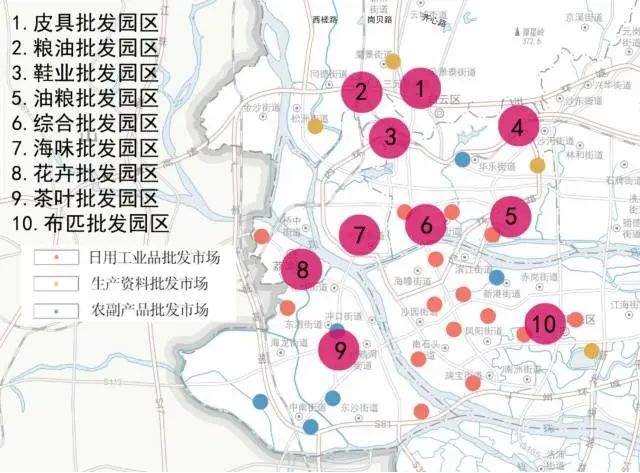

批發市場續寫著廣州的全球商貿基因。專業批發市場已成為廣州這座千年商都商貿功能的重要載體,其中37%在全國具有較大影響力。老城內僅荔灣、越秀就有356個批發市場,占全市的50%。如芳村茶葉市場是我國規模最大的茶葉集散地,年成交額約100億元,保守估計年銷售量3萬噸;嶺南花卉市場作為華南地區規模最大的花卉批發市場,是全國60%以上觀葉植物、30%鮮切花的交易集散地;中大布匹市場1.5平方公里的布料成衣制衣工廠輻射5平方公里的上下游配套加工產業,每天有4000噸出貨,其中43%銷往珠三角、52%銷往全國各地、5%左右銷往國外。服裝、茶葉、皮具、酒店用品、水產品等專業批發市場已形成“廣州價格”,成為國家制定價格政策的重要參考。

老城區批發市場分布。

老城韌勁,直面掣肘

城市在發展,繁榮有周期,率先發展的廣州老城,也開始面對種種難題,從城區功能、設施配置、建筑空間、市內交通上看,還有險灘要過、有硬骨頭要啃。

(一)老空間新品質,如何融合新功能新科技

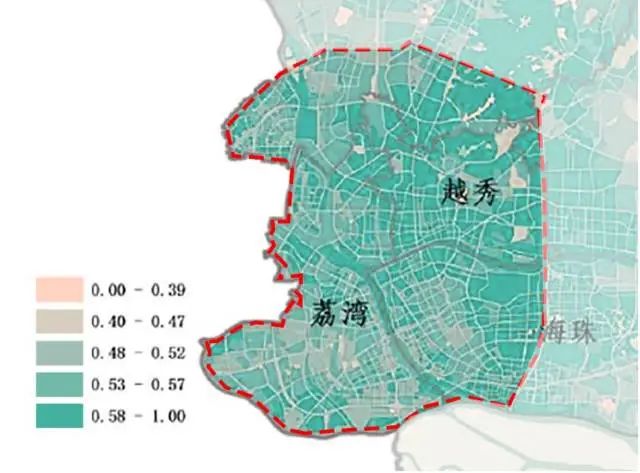

首先,傳統功能需要升級提高服務輻射力。城市因產而生、因業而盛,失去多元高端功能的支撐,老城就難以集聚人口接續發展活力。廣州老城區居住與商業、娛樂等功能高度混合,與北京、上海、西安同屬中國土地混合度較高的第一梯隊,現代生產性服務業功能零散分布,缺乏強輻射力的集聚區。此外,廣州只有約20-30%的金融、保險、科技、通訊等高端城市功能位于老城區,倫敦則高達50-85%,與之相比,廣州老城區高端功能仍存在差距。

老城區土地混合度。

其次,千年商都需要轉型擁抱數字時代。以批發業為例,僅越秀荔灣兩區就集聚了全市50%的批發市場,但批發市場平均經營建筑面積2.2萬平方米,普遍不大,最大專業批發市場珠江國際紡織城建筑面積 89 萬平方米,與義烏國際商貿城、柯橋中國輕紡城超過300萬平方米建筑面積相比仍有明顯差距。廣州專業批發市場的生產配套設施供給以老城區3-5層的“小作坊”、小倉庫為主。沙河服裝、永福路汽配、江南果菜、江南西婚紗街、黃沙水產等傳統批發市場,需要通過信息時代的數字賦能,盡快轉變“三現”傳統交易方式,提高貿易輻射能級、提升老城環境品質、激發千年商都新活力。

再者,老城區需要更有吸引力的高品質消費空間。廣州老城區商業模式仍以上下九、江南西、北京路等傳統商業街區為主導。新開業商場分布較分散,難以形成合力,2022年廣州老城區新開業商場約9個,總建筑面積約90萬平方米,但空間分散,難以實現規模化發展。

廣州老城區由于缺乏高品質消費空間導致消費品牌吸引力一般,全市領頭羊高品質商業空間如廣州太古匯(100億)、正佳廣場(約80億)、廣州天河城(近60億)均位于天河。2022年成都新落戶首店 708家,長沙116家,廣州僅為110家,且主要分布在天河等新興商業綜合體內。世界知名城市倫敦、巴黎、紐約已將博物館、美術館、音樂廳、圖書館、歷史文化遺產等高端空間與劇院、電影院、書店、咖啡酒吧、舞廳、美食中心等高端商業功能融合發展,廣州在建設更有吸引力的商業綜合載體上仍需發力。

(二)老設施新氣息,如何暢享優質服務生活

老城優勢資源要加強對年輕人的吸引。廣州全市60歲以上實有人口約29%居住在老城區大部分區域所隸屬的荔灣、越秀兩區,老年人口比例從2010年的13.9%、11.49%,到2023年分別高達30.27%、28.41%,已步入中度老齡化階段。傳統中軸線地區平均年齡約46.7歲,相較新中軸線地區平均年齡大了10歲。

老城為何“老”?從“六普”到“七普”,成都、長沙等新一線城市青年人口(15-34歲)增長率分別高達37.76%、30.20%,較廣州高約8.53、0.97個百分點,廣州對年輕人的吸引力稍顯不足。但與此同時,廣州老城區教育、醫療設施的規模、能級在大灣區有很強的競爭力,這些顯化的優勢有待轉化為廣州老城吸引年輕人的強力磁極。

老城文化資源要提高對旅游對象的吸引。城市終極的競爭是文化的競爭,廣州在各類文化資源的綜合利用開發上,尚難以匹配其中心型世界城市的發展構想。老城區的廣州博物館、紀念館等歷史人文景觀旅游點年參觀人次僅占全市年旅游人次的13%-16%。2023年春節,歷史人文景觀僅有越秀公園、廣府廟會進入廣州景點人氣前十名榜。國際推特上,廣州歷史文化相關詞匯在涉穗話語高頻實詞中居20名之后。承載城市特色的老街區正逐步褪色,文化顯示度有待提升,對大灣區乃至海內外的人群文化輻射性不足。

(三)老建筑新功能,如何滿足美好生活需要

一是老宅還要順應現代生活。如果說文化是城市的靈魂,那建筑就是城市最直觀的外貌。當房屋連最基本的居住屬性都難以滿足,那么“情懷”就成了一句空話。廣州老城民居建成時間在1980年代前占比為36.0%,上世紀80年代占14.5%,上世紀90年代占31.4%,2000年后占18.1%。由于歷史成因以及保護情況不同,建筑的品質也存在差別。其中,已改造完善建筑占58.4%,部分改造建筑占20.4%,質量較好建筑占1.6%,質量較差建筑占19.6%。對于居住者來說,老宅改造最大的挑戰終究還是居住需求,要改造成為適應現代生活的住宅難度較大,還需要相對合理的改造成本和租金成本。

二是老城建筑風貌與新功能不匹配。廣州老城區20%的建筑質量和風貌較差,有待投入更多的資金來提升優化。老建筑活化以“新經濟體”的形式為主導,行走在北京路歷史街區便能發現,如今在騎樓里開始冒出越來越多的民宿、潮牌店、咖啡館、工作室、清吧和展覽館等,但建筑質量、風貌與新經濟新功能還不完全適配,還有待提升與修繕。

(四)老城區新交通,如何暢通綠色共享智行

一是機動出行量與道路密度不匹配。廣州老城區的主要組成部分越秀區、荔灣區道路網密度分別為10.13、8.22公里/平方公里,與倫敦老城(19公里/平方公里)、東京老城(25公里/平方公里)等仍有一定距離,街巷等毛細血管仍待利用,實現綠色出行要求。

二是老城停車難問題還需要緩解。停車泊位不足是造成“停車難”的主要原因。據相關研究,截至目前,老城區合規停車位為21萬個,其中配建停車位:公共停車位:路內停車位為94:2:4,總體停車格局以配建停車位為絕對主體,公共停車位占比偏低,難以發揮在停車系統中的輔助功能。配建停車位中,非居住類停車位占比達55%,高于42%的全市水平。這些停車位對外開放少,不對外開放比例高達53%,遠高于39%的全市水平。老城區作為城市行政中心聚集了大量機關和企事業單位未對外開放的配建停車位,一定程度上影響了共享停車的推進。

三是公交等公共交通未能導入充分客流。騎上“心愛的小電驢”,成為許多廣州人新的出行方式,就近購物和消費習慣愈發明顯。兩年時間,廣州電動自行車上牌量超過360萬輛,也給常規公交帶來“沖擊”。常規公交日均客運量從2018年的約627萬人次下降到2023年的約298萬人次,五年間客流量減半,在公共交通中的客運占比也從約39%下降到24%。

老城策新,出新出彩

不守舊成、日日逐新,是老城區長盛不衰的發展秘訣。一座讓人向往的廣州老城,應該是一座生機勃發的機遇之城、配套完善的宜居之城、活力四射的旅游之城和低碳出行的綠色之城。

(一)老城是生機勃發的機遇之城,人才可一朝圓夢

2022年度中國城市外籍人才吸引力指數顯示,廣州首度位列第三,僅次于北京、上海。廣州是一個去不膩的城市,而“好地方”的城市魅力,也正轉化為廣州的人才引力。

功以才成,業由才廣。北京路、環市東路周邊區域集聚了大量企業總部,形成了成熟辦公集群,吸納了眾多就業人口,展示出極高活力耦合協調度。未來要通過強化傳統產業升級,升級批發市場批發業態,利用公房增加低成本辦公空間供給,提質重點不僅是“打基礎、造環境、樹形象”,還要“聚人氣、出效益”。借助思想與技術交流所催生的創造力,為老城的產學研結合與產業轉型升級戰略賦能,讓人們在工作中用雙腳觸碰城市肌理,領略最地道的風土人情,涵養起更深厚的文化自信和更堅定的身份認同。

(二)老城是配套完善的宜居之城,居民能安居樂業

2023年中國城市宜居指數顯示,廣州排名全國第五,位于北上廣深之首,為在廣州老城生活工作的人帶來了一份“此心安處是吾鄉”的歸屬感。

栽好梧桐樹,方能引得鳳凰來。未來要利用公房資源建設人才公寓,加強低成本住宅供給,通過見縫插針式布局建設,為市民打造出一個個貼近生活的綠色空間,形成“開門見水、推窗見景”的生活環境。“郁郁乎文哉,吾從周”繁盛的禮樂典章、美好的社會風尚,足以產生近悅遠來的感召力和吸引力。以最能代表廣州文化的區域,對標國際最高水平,建設博物館、展覽館、圖書館等文化設施,提升文化顯示度,讓老城區與時俱進地融入到“全球化”城市當中。

(三)老城是活力四射的旅游之城,游客總樂享其城

在“五一”假期里,廣州游客接待量和文旅消費均超過2019年同期水平,分別增長9%、13%,創近年新高。其中,老城有11個景點上榜攜程20個吸引力景點榜,成為打卡熱門地。

人聚則文旅興,文旅興則聚人。未來要通過打造新地標、修復舊地標等措施,持續推出各景區時令節慶活動,白云山“鄭仙誕”上白云山家族5個IP演繹“云山傳奇”、 北京路廣府廟會千年古道民俗巡游,在國際社交媒體上擦亮廣州旅游招牌,吸引更多游客來到廣州、體驗廣州。學習哈爾濱冰雪大世界與經典游戲《我的世界》聯動發展,讓游戲IP與地方旅游結合,以開發出獨具特色的聯名款文旅產品,激發游客的購買欲望。

(四)老城是低碳出行的綠色之城,人車各安其道

慢行交通出行比例在2022年占比已達到50.4%,電動自行車快速興起,與步行、自行車共同構成慢行交通新主體。

暢行無礙方可促使人流連忘返。作為慢行系統貫穿的老城,通過提高公交分擔率、提高綠色出行比例、構建歷史文化步行徑等手段,形成多層次體系支撐市民多樣化的出行需求,實現延長行人逗留時間、優化營商環境、重現街區繁華的目標。巧妙設計濱水河道各具特色的斷面形式,最大限度滿足群眾交通出行、人車分流、運動休閑、游憩娛樂的生活需求,塑造可閱讀、可慢行、可感知的休閑水脈,重新詮釋“青山半入城”的新格局。

老城提質,藍圖落地

“老城提質”戰略既是廣州當前發展的迫切需求,更是面向2049,廣州在高質量發展方面發揮領頭羊和火車頭作用的主動作為。廣州要思考如何聚焦“老城市新活力”,實現城市“新舊”空間傳承與轉換。

(一)增強產與城的互融:提升老城空間品質和功能配套

城市的品質,在于高質量發展帶來的想象空間。

一是支持老城區批發市場有序疏解,優化批發市場空間布局。對已展貿化、園區化模式運營的高附加值批發市場如江南果菜批發市場、廣州國際輕紡城等批發市場采取原地升級措施。對于老城區內部分附加值低、環境影響較大、較粗放的批發市場采取異地遷建措施,遷建后原市場用地不再作為批發市場功能使用。

二是推動傳統商圈改造。大力培育白鵝潭世界級地標商圈,推動流花路、環市東路廣交會舊址及北京路、農林下路、中華廣場等傳統商圈升級改造,促進大型零售與傳統商業街融合發展。一方面要打造一批小而精的新潮消費空間,應用5G、VR&AR、元宇宙、人工智能等新科技元素,激活老城具有煙火氣的大街小巷,引入特色化周末集市,拓展傳統商圈消費空間。一方面要提升現代商業消費的影響力、美譽度、知名度,支持百年老字號在各個商圈集聚發展,進一步用好廣交會、廣博會等平臺,推動更多國內外知名品牌、新興品牌的專業店、首店入駐,促進本土原創品牌、小型特色商業發展。

三是培育創新創意產業集群。在老城腹地發展電商直播街區,推動專業市場的商脈向全球電商網絡線上延伸,整合麓湖-越秀公園傳媒影視基因打造國際新媒體文創基地,依托廣州美院-廣東輕工學校的藝術設計專業,將中大布匹市場升級為廣州定制+消費的“時尚四邊形街區”,圍繞中山醫學院-省醫學科學院發展醫療健康研發與服務社區等,重塑老城的現代服務業地圖。

(二)強化城與人的互動:吸引青年才俊回歸老城

城市的品質,在于公共服務體系賦予的安全感和幸福感。

一是推進老舊小區改造。加大力度推進老舊社區及公房改造。提升居住空間品質,保證舊城項目中合理的回遷率;持續提升教育、醫療、養老、文化、體育等公共服務的覆蓋水平。

二是優化宜居環境。通過有序改造廣大路等一批低效地塊低效土地和物業布局,滿足多層次需求的優質產業空間,建立靈活多元的住房供給模式;完善創新創業服務體系,全力為就業人口的創新創業提供廣闊舞臺、創造利好條件;持續提升老城公共空間品質,依托大小馬站活化利用、婚紗街改造提升等項目增加公共空間供給。

三是合理引導人口疏解與融合。在內環路以內存在局部人口過密的問題,以中山路為界,本地居住人口與外來就業人口的分布仍存在一定的空間隔離。為減輕老城區的壓力,荔灣、越秀的局部區域應通過產業功能的提升、土地資源的整合、建筑的改造適當抽疏人口。為提高不同人群的空間融合,應引導一部分本地居住人口向老城外圍遷移,一部分新就業人口向老城內部導入,在更新改造中注重創造多元化、不同成本的就業與居住空間,讓50%以上適齡就業人口實現30分鐘通勤,40%以上居民可享受低成本住房。

(三)加強巷與道的互通:提升綠色出行體驗

城市的品質,在于便捷交通路網構建的發展格局。

一是制定老城道路紅線分級標準。參考布里斯班核心區精細化分級交通的做法,制定適合老城的道路紅線分級標準,細化機動車道的職能等級。一方面降低商業主街、步行街的道路等級并進行穩靜化改造;另一方面提高公共活動地區外圍道路的等級,將機動車流量向老城外圍疏導,輔以單向二分干路+綠波交通的組合,在避免簡單拓寬道路、出現不宜人的寬馬路的前提下提高機動車通行量。

二是建設51.6公里歷史文化步徑。上海64條永不拓寬的歷史保護街道造就了“citywalk第一城”的地位,廣州可以結合當前已規劃的9條、共51.6公里歷史文化步徑,以“人的小街區、車的大街區”理念循序推進步行化改造,加寬步行空間,增設街邊停留空間,將道路全要素、精細化設計落實到位,重塑街道活力。

三是增加公共交通(軌道交通和常規公交)占機動化出行比例至70-80%。目前廣州老城的公共交通(軌道交通和常規公交)占機動化出行比例約45%,對標國外大城市中心區約60-80%的標準,仍有很大的提升空間。未來應進一步優化公交線路,打造高效的快速微循環系統,增加公交專用車道,加密公共中心周邊的公交接駁站點,打造老城區內的公交優先街區。

(四)強調人與房的互適:多措并舉推進老舊建筑更新

城市的品質,在于體現城市文脈特色的老建筑。

據測算,老城區具有拆除更新需求的建筑約1370萬㎡,若以市場主導機制全部更新,老城區的開發量將大幅增加33%,給城市帶來巨大壓力。應將廣州老城區現有建筑劃分為歷史保護型、歷史更新型、整治完善型、拆除重建型,“拆、治、興”多種更新手段并舉。

一是歷史保護型,采取政府主導、整體保護修繕的改造模式。推進老西關、老東山、傳統中軸線、長堤、北京路等城市歷史地標及周邊建筑的保護。

二是歷史更新型,一部分可以將歷史文化保護與城市運營、商業開發結合,一部分可以由政府提供技術支持和資金補助,鼓勵私人業主按規劃要求小連片整體更新。

三是整治完善型,包括環境破敗、配套落后的街區或危房,可通過當前北京、上海、杭州等城市正積極探索的“原拆原建”模式,通過政府引導、業主委員會等居民自治組織主導的模式開展整體改造修繕,并引入香港、新加坡等城市的樓宇檢查維修機制,延緩建筑衰敗。

四是拆除重建型,主要針對客觀上已不能滿足實際生活需求、存在衛生或安全隱患的地區,采取市場主導、大連片拆除重建的模式,其中位于老城區的部分需要堅持“建新如舊”原則,保持原有的肌理、尺度、空間格局及城市風貌。

在此過程中,應完善現行的政策調控機制,首先是拆遷補償政策,優化貨幣補償、實物安置、第三方拆遷的管理辦法。其次是產權政策,要清晰界定產權,深入研究土地發展權轉移、容積率銀行、產權平移等辦法。最后是優化資金籌措方式與相應的獎勵機制。

(五)強大城與文的互惠:升級提質老城文化設施

城市的品質,在于多元互融的文化設施。

一是加強珠江南岸標志性文化空間建設。在珠江景觀帶“西十公里”中,沙面-白鵝潭公共文化地標群、長堤-海珠廣場-天字碼頭公共文化地標群、新河浦-二沙島公共文化地標群已初具規模,可進一步在珠江南岸加強標志性公共文化藝術空間建設,加強兩岸聯動,通過高能級的文化設施和開放空間為商業、旅游、教育、休閑等城市功能“賦值”。

二是打造“老城10分鐘文化圈”。巴黎中心城區約300米服務半徑內就有一處文化展演設施,紐約曼哈平均每十萬人擁有2.5個文化場館,相比之下,廣州老城的文化設施密度仍有較大提升空間。面向居民美好生活需求,依據居住人口布局、公共交通聯系布局普惠型文化設施,形成涵蓋市、區、街道、村居的四級公共文化基礎設施網絡,打造“老城區10分鐘文化圈”。普惠型文化設施不在大而在均,可以優化用地供應、建設規模等方面的配套標準,鼓勵用地兼容,結合歷史建筑、商業設施見縫插針、復合利用、化整為零,將建設規模較大的設施拆解成多個小規模的設施,擴大設施覆蓋率。以文化設施為“觸媒”,通過與老城區其他功能的融合發展,做到“一處設施帶動一片街區”。

三是打造3大文化IP。塑造美食IP,依托粵菜文化,聯動廣交會、廣州設計周、全運會打造“美食+文商旅體”的國際性美食品牌節會,制定“食在廣州”星級評定標準,近一步爭創聯合國教科文組織“全球美食之都”。塑造藝術IP,借鑒上海城市空間藝術季,以城市空間策展為路徑打造彰顯地域文脈特征和全球活力特質的文化大事件,集聚全球智慧和全球設計力量,把老城區的大街小巷變成世界藝術展場。塑造夜間IP,借鑒倫敦“24小時城市”概念,聚焦珠江景觀帶和荔灣湖-永慶坊-上下九-北京路-東山口等城市活力帶,做強“Young城Yeah市”夜間經濟大IP,打造千年廣府之夜、文化活力之夜、國際潮流之夜主題片區。通過與餐飲、研究、設計、創作行業的結合,形成文化集群,延展產業鏈條,做到全民共享。

云山巍巍,見證三脈,珠水悠悠,縱覽千年。歷久彌新的老城,訴說了何以廣州;策新提質的老城,煥發出活力生機。當千年老城與時代浪潮共生,當城市能級、青年人才與老城區相互激蕩、雙向奔赴,這個城市的未來一定會更加美好。

來源:南方+、廣州市規劃與自然資源局

通訊員/王利平

責任編輯/劉秀

評論 0