灣區時訊(編輯/劉秀 通訊員/黃萍)7月18日,《首席專家談農技》直播系列活動【蔬菜土特產專場】在韶關市新豐縣佛手瓜基地成功舉行。本期節目聚焦蔬菜土特產品牌打造,邀請廣東省現代農業產業技術體系蔬菜產業創新團隊首席專家謝大森、栽培崗位專家張白鴿、病蟲害防控崗位專家佘小漫,深入田間地頭,破譯‘品種培優—品質提升—品牌打造’全鏈技術密碼,為廣東蔬菜土特產高質量發展激活創新基因。。

節目現場

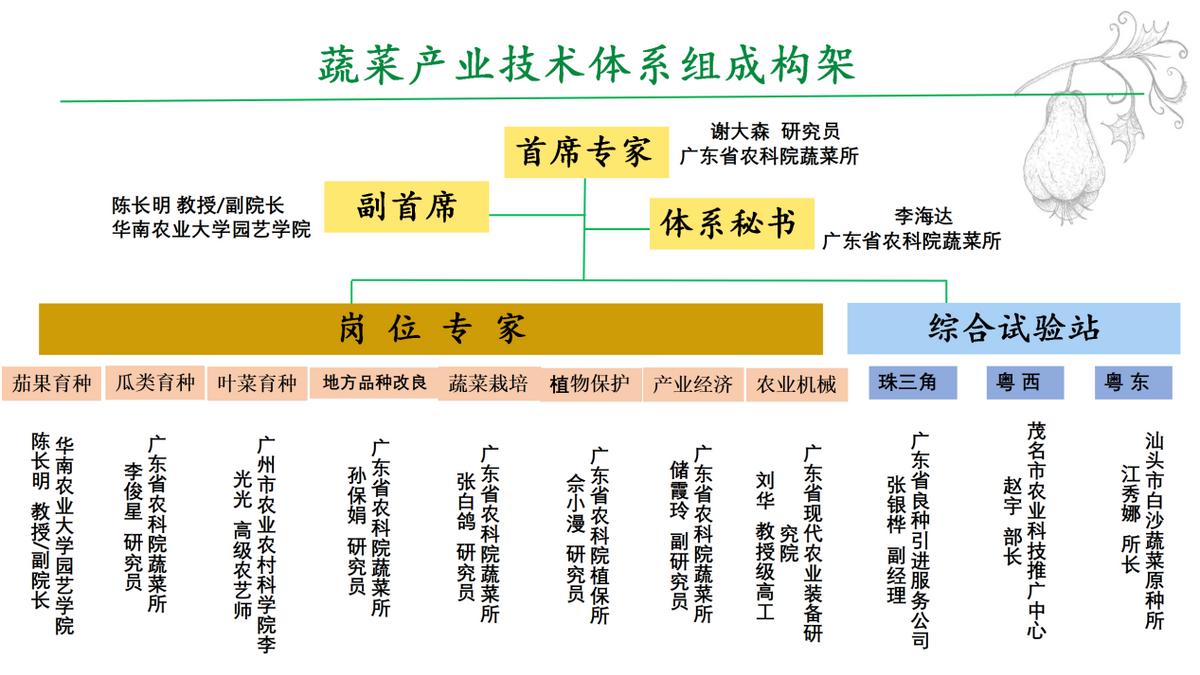

廣東省現代農業產業技術體系蔬菜產業創新團隊依托廣東省農業科學院蔬菜研究所組建,該所現有高級職稱40人、博士50人,擁有國家蔬菜種質中期庫華南分庫、廣東省蔬菜新技術研究重點實驗室等12個科研平臺。同時,整合華南農業大學、省農科院植保所、省農裝院、市農科院等優勢力量,形成“1位首席+8位崗位專家+3個綜合試驗站”的協同攻關格局。團隊圍繞品種培育與改良、綠色高效栽培、病蟲害綠色防控、機械化采摘、產業經濟等全鏈條設置崗位專家及粵東、粵西、珠三角試驗站,形成“科研+示范+推廣”三位一體模式,為廣東蔬菜產業高質量發展提供硬核科技支撐。

創新團隊組織構架

蔬菜創新團隊聚焦廣東蔬菜“五難”:①200+地方品種雜亂退化,急需提純與良種選育;②高溫高濕致北方未見病蟲頻發,綠色防控缺技術;③一年3-6茬連作障礙重,肥藥過量;④灣區高端市場要品種差異化、產品優質化,現有標準缺位;⑤丘陵田塊小散,機械化采摘率低。構建品種改良—綠色栽培—智能防控—標準制定—機械裝備全鏈攻關體系,為廣東蔬菜高質量發展提供硬核科技支撐。

田間的佛手瓜

謝大森首席從種質資源精準收集、分子身份證構建,到原生境保護+科普園建設,系統闡釋了“品種培優—品質提升—品牌打造—產業升級”四步閉環。現場展示即將發布的新豐佛手瓜品種標準與質量分級體系,為地理標志農產品裝上“數字芯片”。

節目現場

植物保護崗位專家佘小漫研究員現場剖根查病,指出高溫高濕條件下病蟲害容易疊加發生,提出“清園+生物防控+高效低毒藥劑”組合策略:要注重雨前雨后搶晴防控疫病,使用銀黑雙色膜阻遏薊馬入土化蛹,投放捕食螨防治紅蜘蛛等。針對佛手瓜疫病、**病、霜霉病及薊馬、實蠅等高發病蟲害,佘小漫提出“一病一策、一蟲一技”。

現場“問診”

栽培崗位專家張白鴿研究員針對廣東高溫高濕、根系易澇難題,提出“深溝高壟+定向補鈣+葉面急救肥”三位一體方案,通過選苗、深溝高壟、有機肥定量覆蓋、鈣鎂微肥精準補充、葉面+根際雙通道養分調控等“良法”細節,指導農戶降低死苗率。她強調,“品質栽培就是把品種的隱藏優點凸顯出來”。

專家現場“問診”

在科技賦能基礎上,構建"政府引導+企業運營+科研支撐"三位一體發展模式:東莞東城街道辦對口幫扶新豐縣黃磜鎮,引進廣東康展云耕等企業,累計投入基礎設施建設、冷鏈分揀中心、科普館、文創開發等項目資金,打造300畝標準化佛手瓜示范園,配套建設物聯網監測系統、自動化分揀線及冷鏈物流中心。省農科院專家團隊全過程駐點指導,實現“科研—政府—企業—農戶”四方聯動。目前基地吸納本地勞動力百余人,產品直供深圳、東莞高端市場,佛手瓜粽子、月餅、掛面等深加工品同步上線電商平臺,佛手瓜抱枕、鑰匙扣、鼠標墊等文創產品成為“爆款伴手禮”。

佛手瓜文創產品

一條佛手瓜鏈,折射土特產方法論:資源庫+標準+品牌+文旅,一二三產深度融合;科研端做加法,市場端做減法,讓“好味”可量化、“好價”可持續;政府補鏈、企業強鏈、科研固鏈,形成可復制、可推廣的“廣東方案”。

從連州菜心到陽山西洋菜,從三水黑皮冬瓜到新豐佛手瓜,廣東省蔬菜創新團隊正以科技之筆書寫“土特產”大文章。

評論 0