灣區時訊 近日, 中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環境國家重點實驗室(LTO)詹海剛團隊在中尺度渦影響海洋極端溫度研究方面取得新進展。該研究給出了中尺度渦增強南大洋極端溫度的觀測證據,揭示了全球變暖背景下中尺度渦對南大洋極端溫度的影響正在加劇。相關研究成果以何慶友副研究員為第一作者,詹海剛研究員為通訊作者,發表在Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS,《美國科學院院刊》)上。

圖1. 南大洋中尺度渦內極端溫度擾動概率分布。(a) 溫鹽剖面歷史觀測數據空間分布;(b-c) 觀測剖面距渦中心距離概率和累積概率分布;(d) 400米深處溫度擾動概率分布,其中藍色、紅色和灰色分別為落在氣旋渦內、反氣旋渦內和總的剖面數量;(e) (d)中溫度擾動發生在氣旋渦(藍色)和反氣旋渦(紅色)內的比率;(f) 不同強度溫度擾動發生在氣旋渦(藍色)和反氣旋渦(紅色)內的比率隨深度的變化。

南大洋貫通全球三大洋盆,對全球海洋環流、生物地球化學循環和氣候變化有重大影響。南極繞極流是全球海洋中最強大的洋流系統之一,其強烈的斜壓不穩定性導致了活躍的中尺度渦活動。這些渦旋會改變海氣界面的熱交換以及熱量在海洋中的再分配和儲存,從而必然會對海洋極端溫度產生影響。

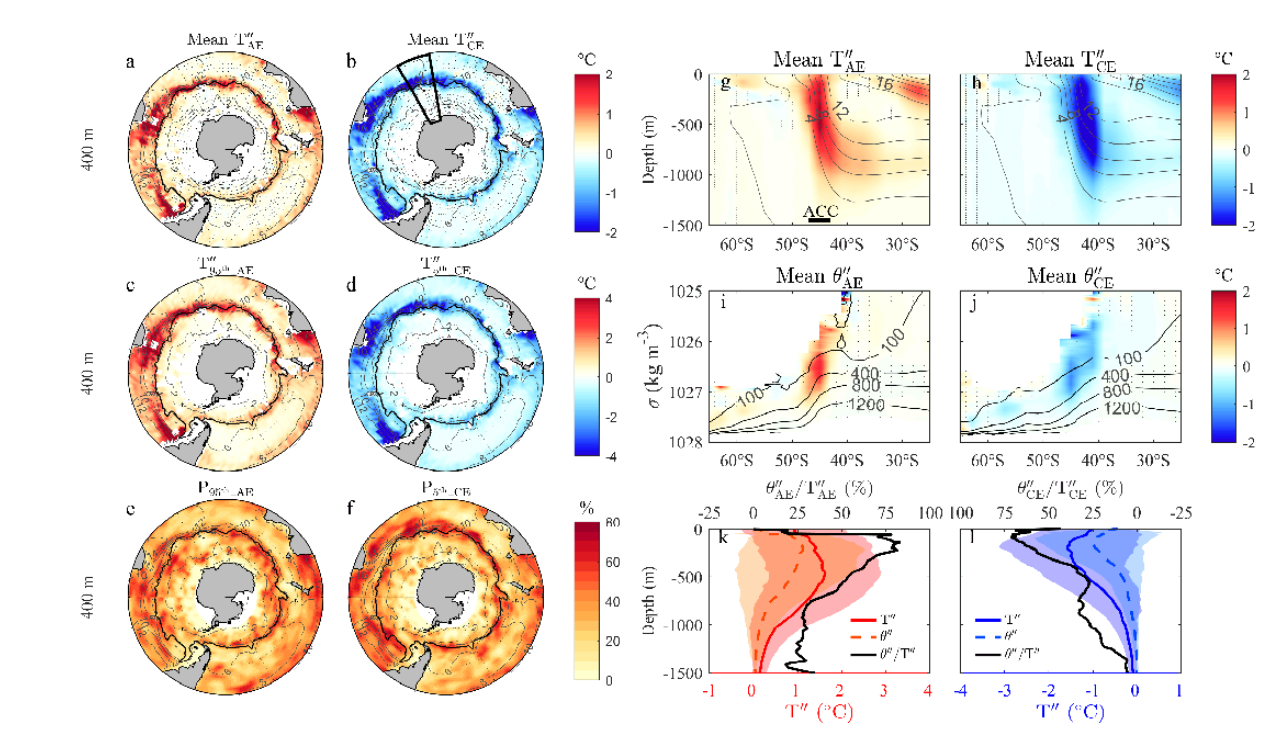

圖2. 南大洋中尺度渦內溫度擾動空間分布。(a-b) 400米深處反氣旋和氣旋渦內平均溫度擾動;(c-d) 反氣旋渦內95%分位數極端高溫擾動和氣旋渦內5%分位數極端低溫擾動;(e-f) 極端高溫擾動發生在反氣旋渦內的比率和極端低溫擾動發生在氣旋渦內的比率;(g-h) 南印度洋(b中黑色方框)中尺度渦內平均溫度擾動斷面,灰色等值線為氣候態平均溫度;(i-j)渦內等密度面上平均位溫擾動斷面,灰色等值線為深度;(k-l) 南極繞極流區域(g中黑色短線)渦內沿等密面溫度擾動分量和總的平均溫度擾動對比,陰影為標準差,黑色實線為二者比率。

海洋極端溫度嚴重威脅海洋生物生存和生態系統穩定性。基于衛星觀測的研究表明,隨著全球變暖,海表極端高溫(熱浪)的發生頻率、強度和持續時間均在不斷增加。然而,在環境相對穩定且海洋生物資源最為富集的次表層,由于衛星難以直接觀測,我們對于極端溫度事件的發生和演變的認知還很有限。

圖3. 南極繞極流區域渦內溫度擾動變化趨勢。(a) 400米深處反氣旋渦內平均溫度擾動、95%分位數極端高溫擾動、和極端高溫擾動發生在反氣旋渦內比率的時間序列,黑色實線為線性變化趨勢;(b) 400深處氣旋渦內平均溫度擾動、5%分位數極端低溫擾動、和極端低溫擾動發生在反氣旋渦內比率的時間序列;(c-f) 2006-2019年間氣旋渦(藍色)和反氣旋渦(橙色)內平均溫度擾動,等密面上溫度擾動分量、極端低溫和高溫度擾動、極端溫度擾動發生在渦內概率,以及溫度擾動標準差線性變化速率,色塊為95%置信區間;(h) 紅色色塊為所統計的南極繞極流區域。

研究團隊分析了南大洋50多萬條歷史溫鹽剖面觀測資料和衛星遙感中尺度渦數據,發現盡管反氣旋渦(氣旋渦)在海洋中的發生頻率只有約10%,但發生在渦內的次表層極端高溫(低溫)比例卻高達近50%(圖1)。渦旋對極端溫度的這種貢獻隨著深度和擾動溫度的增加而增加,并且有著極大的區域差異性。最強的擾動集中在南極繞極流附近(圖2),這可能與渦旋跨鋒面移動引起的水體裹挾密切相關。

南大洋作為吸收人類活動產生的熱量和二氧化碳的主要海域,是過去幾十年里全球變暖最為顯著的海域之一。南大洋變暖速率的南高北低,使南極繞極流鋒面的不穩定性增強,從而導致渦動能增加。渦旋活動的增強以及海洋垂向層化強度的增加,使渦內平均溫度擾動和極端溫度擾動強度均顯著增強,且后者速率比前者大一倍(圖3)。這些結果表明,在變暖的海洋中,中尺度渦對極端溫度的發生和增強的貢獻有所增加。同時,渦內溫度擾動的增強也意味著海洋溫度變化幅度的加劇,這可能促進近表層熱量跨梯度向下的混合與輸運,從而減緩上層海洋變暖,并促進深層海洋增溫。

該研究揭示了中尺度渦在驅動海洋次表層極端溫度中的重要作用。隨著全球變暖的持續,渦旋對海洋極端溫度的增強效應還可能進一步加劇。這些研究結果可為我們理解和預測海洋極端溫度及其對海洋生態系統和漁業資源的影響提供重要參考。

該研究由國家自然科學基金、廣東省自然科學基金和中國科學院青年創新促進會項目等共同資助完成。

相關論文信息:

Qingyou He, Weikang Zhan, Shuqun Cai, Yan Du, Zhiwu Chen, Shilin Tang, and Haigang Zhan*, Enhancing impacts of mesoscale eddies on Southern Ocean temperature variability and extremes, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023, 120(39), e2302292120, doi:10.1073/pnas.2302292120.

通訊員/付恬 王沐眾 徐曉璐

編輯/劉秀

評論 0